「勉強がしんどい…」「何のために頑張っているのか分からない」そんな悩みを抱える人の心に、そっと灯りをともす一冊です。

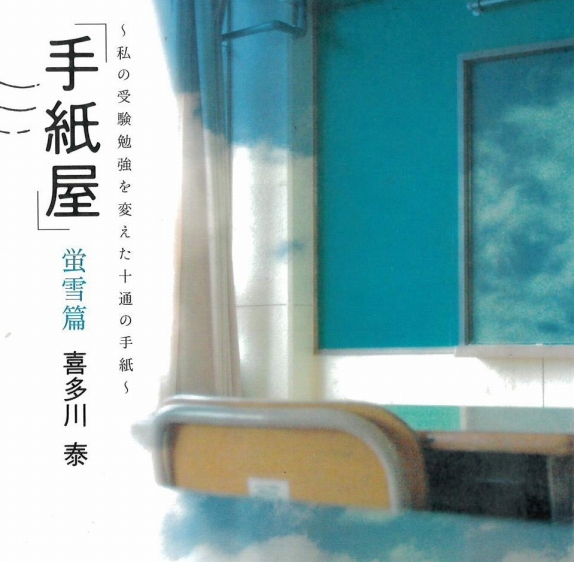

『手紙屋 蛍雪篇』は、進路に迷う高校生の“心の成長”を描く青春小説です。

主人公になったつもりで読みましょう!

単なる勉強本や自己啓発書ではなく、私たち読者自身が物語の主人公と一緒に“気づき”を受け取る体験型の物語です。

まるで主人公になったような感覚で、この本を読み終わる頃には勉強や努力に対する見方が変わっているはずです。

著者について(喜多川泰とは?)

本作の著者・喜多川泰さんは、読む人の「人生を豊かにする教育」をテーマにした作品で人気の作家です。

小説の形で人生哲学を伝えるスタイルが多く、読む人の価値観に優しく触れていきます。

難しい理屈やテクニックではなく、心が変わることで行動が変わるというメッセージが作品全体から溢れています。

『手紙屋』シリーズの位置づけ

「手紙屋」シリーズには、実は就職活動をテーマにした『就活篇』もあります。

対して『蛍雪篇』は、“学び”や“努力”をどう捉えるかが軸になっています。

「なぜ学校で学ぶのか?」という永遠のテーマにやさしく分かりやすく、そして深く寄り添っています。

受験勉強だけに限らず、社会に出てからも参考になる考え方が詰まった物語です。

どんな人におすすめ?

この本は、単に学生だけをターゲットにした単純な物語ではなく、どの世代にも幅広く響きます。

- 勉強に目的を見いだせない学生

- 子どもの勉強に不安を感じる親

- 部下や後輩を導く立場の社会人

- 学び直しを考える人

「学ぶ理由」をもう一度問い直したいとき、やり直したい気持ちの時にそっと寄り添ってくれる一冊です。

『手紙屋 蛍雪篇』のあらすじ(ネタバレなし)

本作は、進路に迷う高校生・和花の視点で語られます。

周りの期待、将来への不安、自分の道が見えない焦り…。

誰もが一度は経験する心の揺れをリアルに描いています。

そんな彼女が出会う存在――それが「手紙屋」という職業の人です。

【手紙でアドバイスをくれる不思議な人物】との10通の手紙でのやりとりが物語を動かしていきます。

主人公と舞台設定

主人公は、普通の高校生・和花。

本当に「普通」だからこそ、読者は自分の記憶と重ねながら読み進められます。

進路の話が本格化する高校時代は、多くの人にとって、“自分が何者なのか”を考え始める特別な時期です。

これは誰もが通っていく道で、自分にも覚えがあってあの頃を思い出してしまいます。

和花の葛藤は、きっとこの本を読む人すべてのの心にも響くのではないでしょうか。

「手紙屋」とは?

手紙屋とは、主人公のもとへ手紙を届け、考えるヒントや問いを投げかける謎の存在です。

答えを教えてくれるのではなく、気づきを導いてくれる存在というのがよいですね。

読者も和花と一緒に手紙を読んでいく形式なので、まるで自分が手紙を受け取っているかのような不思議な感覚になります。

物語のテーマ

物語を通じて繰り返し語られるテーマは、**「なぜ勉強するのか?」**という問いです。

点数のため?受験のため?本当にそれだけでしょうか。

この本は、学びが未来を選ぶ力になるというメッセージを、温かく、静かに、読者の心に届けてくれます。

「手紙屋」蛍雪篇 ~私の受験勉強を変えた十通の手紙~ (喜多川 泰シリーズ) 私の受験勉強を変えた十通の手紙 [ 喜多川 泰 ]

心に響くポイント(ネタバレなし)

『手紙屋 蛍雪篇』が多くの読者に支持される理由は、単なる“良い話”で終わらない、心に残る余韻にあります。

勉強=未来への投資という視点

物語のなかで語られるのは、「勉強は今のためではなく、未来の可能性を広げるため」という考え方です。

苦しい努力にも意味があると、優しく背中を押してくれるメッセージが込められています。

手紙形式だからこそ心が動く

手紙には、活字よりも感情が伝わる力があります。

会話が進んでいくのではなく一通一通読み進めるたび、心がじんわり温かくなる。

温度のある言葉に触れることで、読者自身の考えが自然と動き出します。

親や教師にも響く教育観

この物語は、学生だけのものではありません。

子どもに勉強を「させる」側の視点にも気づきを与えます。

- 叱るより、信じる

- 教えるより、気づかせる

個人的には少し難しかったですが、そんな教育のやさしさが描かれているように思いました。

印象に残った学び・考え方

ここでは、ネタバレなしでこの本がくれる“視点”をご紹介します。

「努力は裏切らない」の本当の意味

努力は必ずしも結果に直結しません。

それでも、努力は自分の中に確かな力を残していく。

その価値に気づかせてくれる言葉がこの本の中に、そして手紙屋から送られてくる10通の手紙の中にちりばめられています。

自分で考える重要性

手紙屋は答えを直接教えてはくれません。

ここがすごく良いところだと思うのですが、問いかけることで、自分の頭で考えるきっかけをくれます。

「正解」を追うのではなく、ヒントから自分で答えを育てるという感覚が身につきます。

夢や目標に向かう“心の土台”

目的はすぐに見つからなくていいし、そんなに簡単に見つかるものでもないです。

見つからなくて当然ですが、でも探そうとする姿勢が未来をつくる。

静かで、でも力強いメッセージに思えました。

『手紙屋 蛍雪篇』の学びの構造

物語の流れは、とてもシンプルです。

だからこそ、読者の心にまっすぐ届きます。

悩み(先が見えない不安)

↓

手紙との出会い

↓

気づきが生まれる

↓

考え方が変わる

↓

未来の選択肢が広がる

和花の変化は少しずつで劇的なものではありません。

しかし、手紙屋さんとのやり取りから静かに積み重なる気づきが、やがて大きな力になっていきます。

実際に読んだ感想

ここでは実際に読んだ感想をお伝え出来ればと思います。

心が軽くなる読書体験

この本は、読むほどに心の曇りが晴れていく感覚があります。

ここは実際に読んでもらった方がしっくりくると思います。

最初はどうしていいか分からない悩みの状態から入っていくのですが、やがて「頑張ることは苦しいだけじゃない」そんな気づきをやさしく与えてくれます。

読むごとに、物語が進むごとに霧が晴れていくような感覚です。

読後の変化

読み終わる頃、(もしかしたら読んでる途中からかもですが)机に向かいたくなります。

何かを始めたくなる。作中の早く早く勉強したいって気持ちが自分にも乗り移ってしまいました。

読むと静かにやる気が満ちてくる本です。

お父さんが言うアルバイトの意味が分かった時は目からうろこ状態です。

惜しい点(あえて中立に)

ストーリー仕立てというよりも手紙のやり取りから気づきを得ていくという新しいスタイルのため、手紙形式に慣れるまで、少し構成が独特に感じる人もいるかもしれません。

最初は少し読みにくいと感じることもあるかもですが慣れるとその形式こそが、この物語の魅力に変わります。

▼『手紙屋 蛍雪篇』をチェックするこんな人に特におすすめ!

| 読者タイプ | 得られるもの |

|---|---|

| 勉強がつらい学生 | やる気が自然と回復する |

| 受験に不安がある高校生 | 心の軸ができる |

| 親・教師 | 子どもへの関わり方のヒント |

| 社会人 | 学び直しの原点に戻れる |

「今の自分」を変えたい人の背中を押してくれる一冊です。

まとめ|「学びの意味」を再発見できる本

繰り返しになりますが『手紙屋 蛍雪篇』は、答えを与える本ではありません。

それは、自分の中に答えを育てていく本です。

だからこそ、読み終わっても心に残り、ふとした瞬間に思い出す、人生の灯りになるのです。

勉強や努力に迷ったとき、本当にこのままでいいのか分からなくなった時にそっと寄り添ってくれる物語です。

あなたもこの本と「手紙屋との時間」を過ごしてみませんか?

「手紙屋」蛍雪篇 私の受験勉強を変えた十通の手紙

にほんブログ村

コメント